こんなことを完全1対1でやっているからうちの塾は慢性人手不足なんですよね・・・

うちの塾、確かに講師が少ないので慢性的に人手不足なのですが、それでも塾生も少ないので、もしかしたら『いや、ちょっと大げさに言ってるんじゃないの?』と思われるかもしれません。

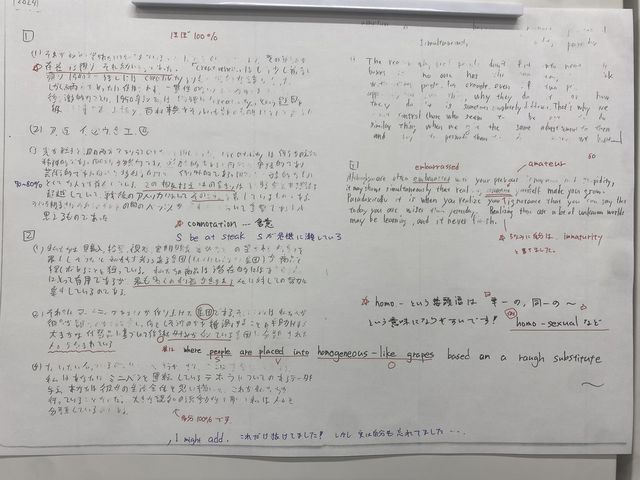

ちなみにこちらは当塾の、某難関大志望者の英作文の添削なのですが、完全1対1でこんなことやってます。

【32】険しい山道を登るほねおりは一通りではないが、歩一歩と見晴らしが開けて行くのは何とも言えぬよい心地だ。古人がこれを研学にたとえたのもまことにゆえあるかなと思う。

(○○君の英文)

★1Difficulty walking up★2 steep mountain road★3 isn’t ordinary, but I feel something I can’t explain when my sight is getting clear as I walk step by step. I think it is really interesting that ★4ancient people see ★5it as research.

★1…完全に自分の主観というか好みの問題になってしまいますが、せっかく”Difficulty”という名詞を主語に持って来ているので、京大の長文でたまに出てくる、”困難さを表す名詞+with which SV”を使っても面白かったと思います。

⇒The difficulty with which we climb a steep mountain road causes us to think it hard…

※京大の英文和訳で出てくるフレーズで、使えそうだなと思ったものはストックしておくのもありだと思います。きっと京大の採点者なら(お?相当うちの過去問やり込んできたな?)と思ってもらえると思います。

★2…ここは冠詞が必要です。⇒”a steep mountain”

※冠詞を付けるかどうかで迷ったら、仮にそれが不可算名詞であっても、『その名詞に形容詞がついたら冠詞もつける!もしくは複数形にする!』と決めておけばよいと思います。

“an informative advice” ⇒advice は不可算名詞だけど、”informative(有益な)”という形容詞がついたので冠詞をつける

★3…ここは正直減点されるのかどうか分かりませんが、”ordinary”という形容詞は『普通の、一般的な、ありふれた』という意味なので、もしかしたらこの問題文にはそぐわないかもしれません。ここではやはり、『山道を登るのが非常に大変である』というニュアンスがほしいので、『hard work, laborious, tough, much trouble』などの表現の方がよかったかもしれません。

★4…ここも何かしらの冠詞がほしいところです。おそらく”people”が複数形のため、冠詞をつけるかどうか悩んだのかもしれませんが、”an ancient people”でOKです。もしも不安なのであれば、”some ancient people”でもOKですね。

★5・・・実はこれ、自分もすごく悩みました。おそらくは『それを研究だと考えた』と書いてくれたのだと思いますが、ここでいう“it”=『それ』がちょっと距離的に遠いかもしれません。とはいえ、自分のようにまるまる”climbing a steep mountain”を二度繰り返すのもどうかと思いますし、ここは佐々木先生のように、『同じ内容を別の表現で言い換える』がベストだと思われます。

ただ、○○君の文が間違いかと言われると、そうではありませんのでご安心を。

(一応山口の試訳)

It is true that nothing is harder than climbing a steep mountain road, but how happy we feel when our sight is expanded as we go on. I think it absolutely right that our predecessors had compared climbing a steep mountain to researching something hard enough to attack with.

※我ながら芸がないな~…と思いますが、自分は何かあるとすぐに『It is true that SV1 butSV2.(確かにSV~1だが、実際にはSV2である)』や強調構文を使ってしまいます。言い訳ではありませんが、こういう使い勝手の良い自分の得意フレーズをストックしておくと、英訳が楽になると思います。

(佐々木先生の模範解答①)

Climbing a rugged mountain pass certainly uses up much energy, but it gives us at the same time a most intense delight by making us enjoy a panorama unfolding itself gradually below us. It is quite true, as some person said a long time ago, that we experience just the same sort of hardship and delight when we follow the thorny road to learning.

(佐々木先生の模範解答②)

To ascend a steep mountain pass is admittedly strenuous work, but haw can anyone describe the delight he feels when he sees below him a wider and wider prospect at every step he takes? The same is true of the pursuit of learning, as some wise person pointed out a long time ago when compared the two.

(佐々木高政先生:山口が尊敬している3人の英語指導者の中のひとり。こちらの文章は70年以上前に佐々木先生が書かれた英文です)

・・・なんてことをA4用紙にまとめて、授業時間外に解説しております。

授業時間外ですよ!?

授業は授業で別にこんなことをやってます。

そしてもちろん、山口自身も自分で文章を書いています。

課題を出すだけ出して放置、なんてことは絶対にいたしません。

そして、本来の授業では毎回こんなことをやってます。

当り前の話ですが、刈谷高校や岡崎高校で上位10%に入っているような塾生は、通り一遍の一方通行の授業では満足してくれません。

彼らや彼女たちの知的好奇心を刺激し、なおかつ、うちを選び続けてもらうためには、それなりの根拠が必要になります。

そして、もう本当にしつこいほどに申し上げておりますが、大学入試は『ほとんど記述のみ』だと思ってください。

もちろん、愛知県の公立高校入試や、大学入学共通テストはオールマークなのですが、それは多くの生徒効率よくふるい分けるためのもの。

さらに言えば、マークの4択なのですからまぐれ当たりが続くこともあります。

このテストでは、本来のみなさんの力を測ることはできません。

だから大学入試、とりわけ難関とされる国公立の二次試験は『記述がメイン』なのです。

スペルミスなんてのはその場で採点してもらえないと思った方がいいです。

だからこそ、中学生・・・いや、小学生の頃から『文章を読み、書く練習』を積んでおいてほしいのです。

それでもいろんな事情があり、不幸にもその訓練を積めなかったのであれば、これはもう2倍3倍の努力で巻き返すしかない。

正直、高校の3年間でそれを補うのは本当に難しいのです。

そしてこの大変さは、当事者である中高生にはなかなか理解できません。

中学受験でも経験していない限り、ほとんどの中高生にとっては本格的な受験は未経験のため、ちょっとやそっとのことではその厳しさを理解することは難しいのです。

だからこそ、その厳しさを伝えるのは私たち大人の責務です。

とはいえできることならば、中高生のみなさんがやりたくないことを無理やり押し付けるような指導はしたくありません。

『一生懸命頑張って、できなかったことができるようになった!』、そういう喜びや達成感を知ってもらえるような空間でありたいと切に願っております。