京都大学B判定!!!(・・・の続きです)

さて昨日の続きになるのですが・・・。

正直あまり繋がりはないかもしれませんが、箸休めにお読みいただけると嬉しいです。

実は一昨日の土曜日、彼の授業だったのですが実に鋭い質問が飛んできたのです。

『この英文で出てきた形而上学(metaphysics)とはどういう考え方なんですか?』

Oh! my goodness!!!

正直この『形而上学とは何か?』が分からなくても今回の英文は読解できたのですが、彼の探求心はそれをスルーできなかったんですね。

ちなみに山口は、何度も何度もこの単語に遭遇していたのですが、(まぁいいか、哲学なんてやらないし。)という極めて短絡的な思考から、今の今まで調べたことが無かったんです・・・。

そこで必死になって調べてみました。

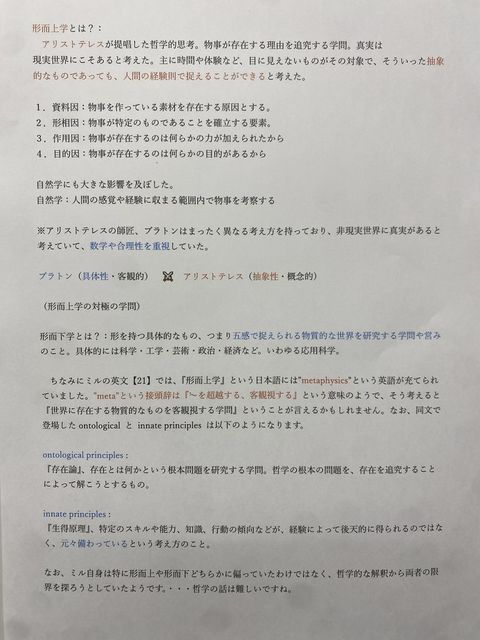

『形而上学とは?:

アリストテレスが提唱した哲学的思考。物事が存在する理由を追究する学問。真実は 現実世界にこそあると考えた。主に時間や体験など、目に見えないものがその対象で、そういった抽象的なものであっても、人間の経験則で捉えることができると考えた。

1.資料因:物事を作っている素材を存在する原因とする。

2.形相因:物事が特定のものであることを確立する要素。

3.作用因:物事が存在するのは何らかの力が加えられたから

4.目的因:物事が存在するのは何らかの目的があるから

自然学にも大きな影響を及ぼした。

自然学:人間の感覚や経験に収まる範囲内で物事を考察する

※アリストテレスの師匠、プラトンはまったく異なる考え方を持っており、非現実世界に真実があると考えていて、数学や合理性を重視していた。

プラトン(具体性・客観的) ⚔ アリストテレス(抽象性・概念的)

(形而上学の対極の学問)

形而下学とは?:形を持つ具体的なもの、つまり五感で捉えられる物質的な世界を研究する学問や営みのこと。具体的には科学・工学・芸術・政治・経済など。いわゆる応用科学。

ちなみにミルの英文【21】では、『形而上学』という日本語には”metaphysics”という英語が充てられていました。”meta”という接頭辞は『~を超越する、客観視する』という意味のようで、そう考えると『世界に存在する物質的なものを客観視する学問』ということが言えるかもしれません。なお、同文で登場したontological と innate principles は以下のようになります。

ontological principles :

『存在論』、存在とは何かという根本問題を研究する学問。哲学の根本の問題を、存在を追究することによって解こうとするもの。

innate principles :

『生得原理』、特定のスキルや能力、知識、行動の傾向などが、経験によって後天的に得られるのではなく、元々備わっているという考え方のこと。

なお、ミル自身は特に形而上や形而下どちらかに偏っていたわけではなく、哲学的な解釈から両者の限界を探ろうとしていたようです。・・・哲学の話は難しいですね。』

(★スマホだとかなり見づらいです。申し訳ございません)

ふぅ、この本が初めて役に立ったぜ・・・。

ちなみに、極めて浅い所を掬い取って、さらに薄めてまとめたものですので、『おいおい、哲学を舐めるんじゃないよ!』という哲学の専門家の叱責はご遠慮くださいませ。

そしてですね、中高生のみなさんの中には、『いや、そんな受験に出ないものに時間を費やしても意味ないじゃない。』という山口のような受験生もいるかもしれませんね。

だけどね、そんな受験生と、『分からないことを常に探求して、自分の知識や経験を増やしたい!』と思っている高校生、難関大がどちらを求めているのか、少しだけ考えてみてほしいんです。

後者からすれば高校受験や大学受験は通過点に過ぎず、常に大きな目標に向かって学び続けているんですね。

もちろん部活動であったり、自分のやりたいことは頑張った上でです。

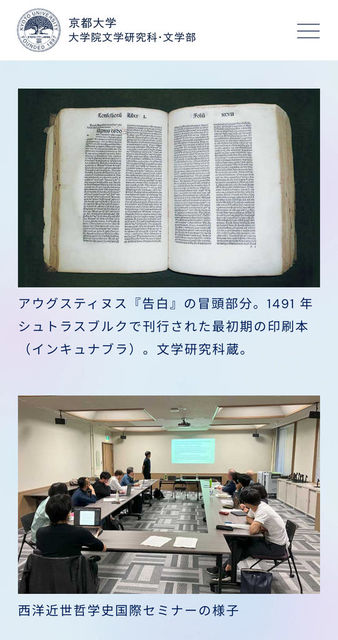

そして山口は、まあ週末にチョロッと勉強した程度の知識を恥ずかしげもなく晒してしまったわけですが、彼が目指している大学ではこんなことに取り組んでいるようです。

『原文のニュアンスを損なわず理解するために』という理由で、600年以上前の文献を原書で研究しているのだそうです(そういえば篠原先生も似たようなこと言ってたわ~…)

彼は理系なんで、文学部には関係ないんですけどね。

さて、しつこいようですが高校生諸君、みなさんのライバルはこういう受験生です。

彼自身、模試の結果でA判定が出ようがB判定が出ようがどこ吹く風ですし、同じく山口も篠原先生も、もはや模試の結果は重視していません(※当塾の広告宣伝のためにフル活用させていただいてはいますが)。

もう共通テストの準備は一通り終わりましたし、二次対策についてもこれまでに存分に対策を積み上げてきたので、あとは残りの3か月、さらに追い込みをかけていきます。

そして、今思うような判定が出ていない高校1年生、2年生のみなさん。

A判定やB判定を出しているライバルはこういう受験生ばっかりです。

今A判定を出している彼らや彼女たちが大幅に成績を落とすことはありません。

一度このポジションに辿り着いたら、後はもう安定飛行モードに入りますので、めったなことでは偏差値が下振れることはありません。

もちろん、彼らや彼女たちの勉強量も減ることはありません。

こういう受験生達こそ、『少しでもサボったら簡単に成績が落ちてしまう』ことの怖さを、骨身に沁みて知っているのです。

今C判定未満の高校生諸君は、その位置から同じところまで這い上がらなければならない。

『勉強量を確保する』なんてのは最低限の条件です。

このライバル達はもうすでに、想像もつかないほどの努力と時間を積み上げてきたのですから。

君たちが本気でこのライバル達に追いつこうというのなら、同じ質、同じ勉強量で追いつけるわけがない。

せめて量だけは負けちゃいかんでしょう?

君たちこそ、学習の質や量で刈高生や岡高生に負けちゃいけない。

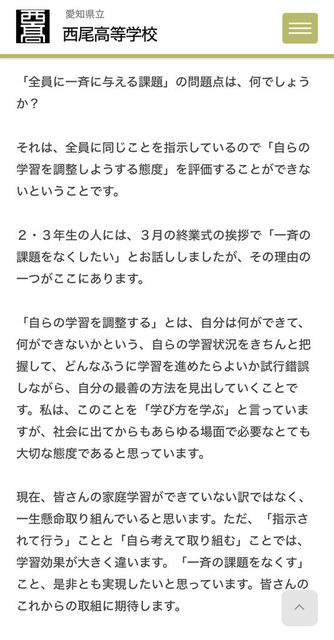

『課題は出しません!自分で頑張ってね!!』、なんて学校の方針を鵜呑みにしちゃダメですって!

(・・・何度も何度もすみません)

『主体的な勉強』はもちろん大切ですが、そこに辿り着くためには膨大な学習と努力が必要なのであって、無数の失敗と経験から主体的な学習姿勢を手に入れるんです。

だからこそ、刈谷高校や岡崎高校はそのために、生徒達に猛烈な課題を課しているのです。

・・・というわけで、いつも通り話が脱線してしまいましたが本日はこの辺で。

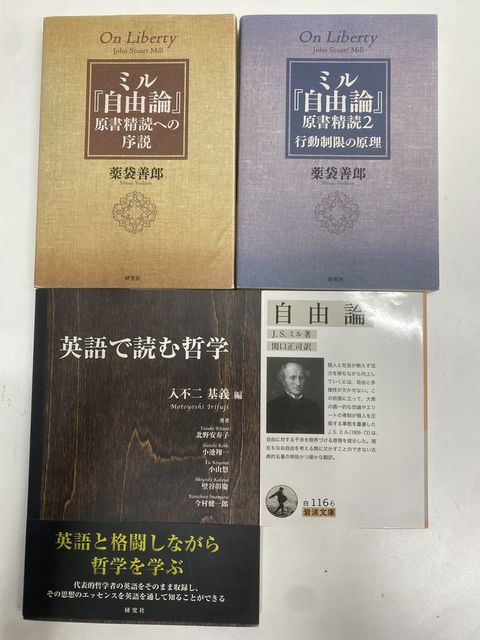

最後に前回の授業で彼と取り組んだ、ジョン・スチュアート・ミルの超絶難文の一部を少しだけ紹介させていただきます。

【21】① A treatise, however, on a matter so abstract, could not be expected to be popular; it could only be a book for students, and students on such subjects were not only (at least in England) few, but addicted chiefly to the opposite school of metaphysics, the ontological and “innate principles” school. ②I therefore did not expect that the book would have many readers, or approvers; and looked for little practical effect from it, save that of keeping the tradition unbroken of what I thought a better philosophy.③ What hopes I had of exciting any immediate attention, were mainly grounded on the polemical propensities of Dr Whewell; who, I thought, from observation of his conduct in other cases, would probably do something to bring the book into notice, by replying, and that promptly, to the attack on his opinions. ④He did reply but not till 1850, just in time for me to answer him in the third edition. ⑤ How the book came to have, for a work of the kind, so much success, and what sort of persons compose the bulk of those who have bought, I will not venture to say read, it, I have never thoroughly understood.

(John Stuart Mill (1873) Autobiography)

【21】①しかしながら、これほど抽象的な問題についての論文が人気を集めることは期待できず、せいぜい学者向けの本にしかなりえない。(;=and)しかも、そういったテーマを研究している学者は(少なくともイングランドでは)少数であるのみならず、主に形而上学の対極の学派、存在論や「生得原理」の学派に傾倒していた。②したがって、私はこの本が多くの読者や賛同者を得るとは予想しておらず、自分がより優れていると考える哲学の学派の伝統を絶やさずにおくということ以外に実際的な成果はほぼ求めてはいなかった。③即座に注目を集めることを多少なりとも期待していたとすれば、それは主にヒューウェル博士の議論好きな性格を根拠としたものだった。(;=because)というのも、他の場面での彼の振る舞いを観察して、おそらく彼は批判に返答してくる、しかも素早くそうすることで、この本に注目を集めることに一役買うだろうと考えたためだ。④たしかに、彼は返答をよこしてきたが、それは1850年のことで、ちょうど第3版で彼の返答に答えるのに間に合うくらいのタイミングだった。⑤この本が、そういう作品でありながら、どうしてあそこまで成功したのか、また、それを購入した(「読んだ」とまでは言わない)人の大部分がどういう人たちだったのか、私は完全には理解しきれていない。(北村一真先生訳)

これがスラスラ読めるのであれば、確かに受動的な課題は必要ありませんね。

※毎度のことながら、自分自身ひーひー言いながら学んでいます。

最近では、(こうして必死に学べるのもせいぜい20年くらいなのだろうか…)と柄にもない心配をして空恐ろしい気持ちになります。

自分が尊敬している先生方の多くは山口よりも年齢的には下なのですが、これまでにどれほどの情熱と時間をかけて研鑽を積んだのだろうかと感心するばかりです。

凡人の自分は彼らの3倍4倍の努力をしなければならない、だけどそれこそが凡人に許された至福の時間なのだとも思います。

山は高ければ高いほど、登ったときの達成感が大きいですからね!

そんなわけで塾生のみなさん、まだまだ未熟者で知らないことだらけの山口ですが、一緒に頑張りましょう!