度肝を抜かれたある中学生の和訳

『青は藍より出でて藍より青し』

青は藍色から出てくるけど、最終的に藍色よりも青くなる。

⇒教えていたはずの弟子が、師匠を追い抜いてしまうこと。

山口が指導を担当しているとある中学生、今はもうすでに高等英語も一通り終わってしまって、難関大の課題に取り組んでもらっているのですが・・・。

またしてもものすごい解答を見せてもらいました。

なお、山口の授業は基本的に課題がありきで、前情報無しで取り組んでもらっています。

そうすることで、塾生たちは現状で自分に足りないものを確認することができますし、習ったことがないもの、手も足も出ない難題にぶつかったときには質問に来てもらっているのですが・・・。

これは本当にすごい!(※しつこいようですが中学生の、しかもすべて地力で生み出した解答です)

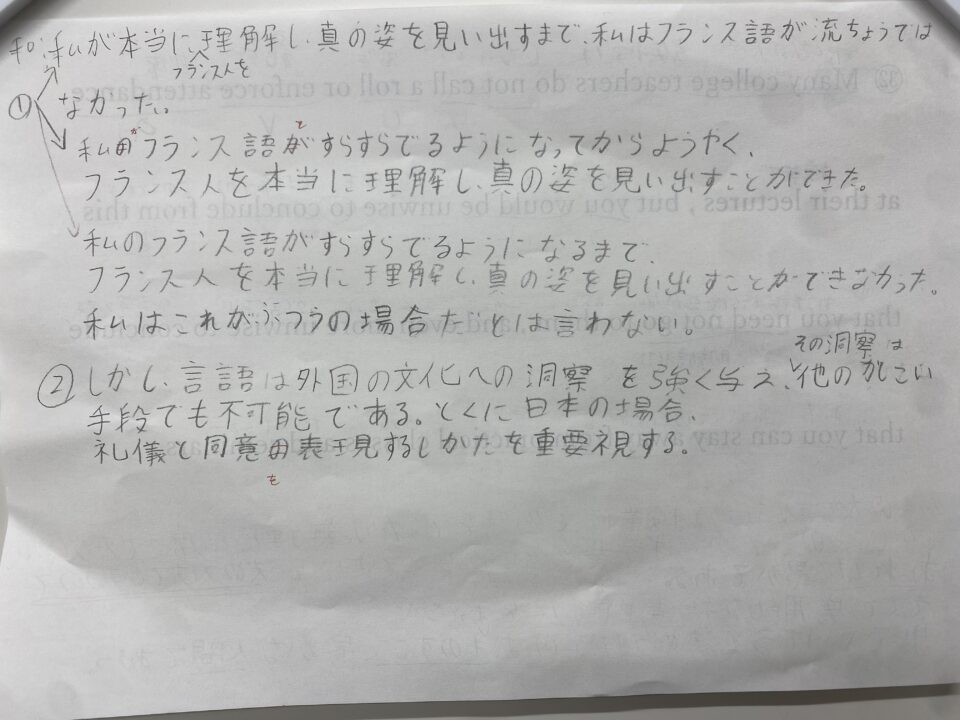

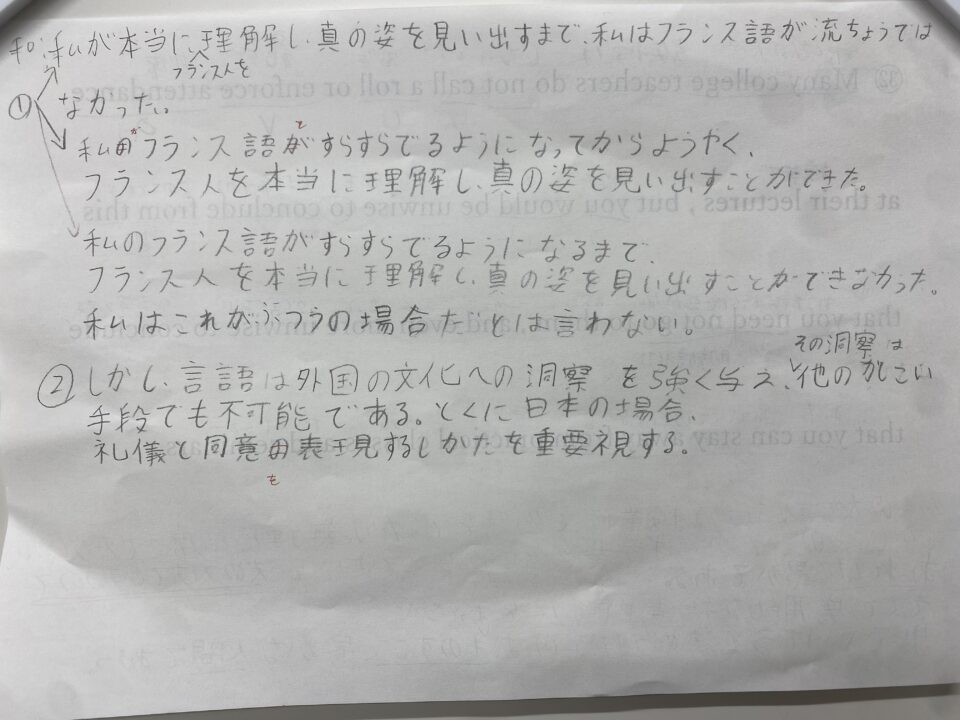

彼が書いてくれた和訳文はこうです。

『私のフランス語がすらすら出るようになるまで、フランス人を本当に理解し、真の姿を見出すことができなかった。私はこれが普通の場合だとは言わない。』

なお、英文はこちらになります。

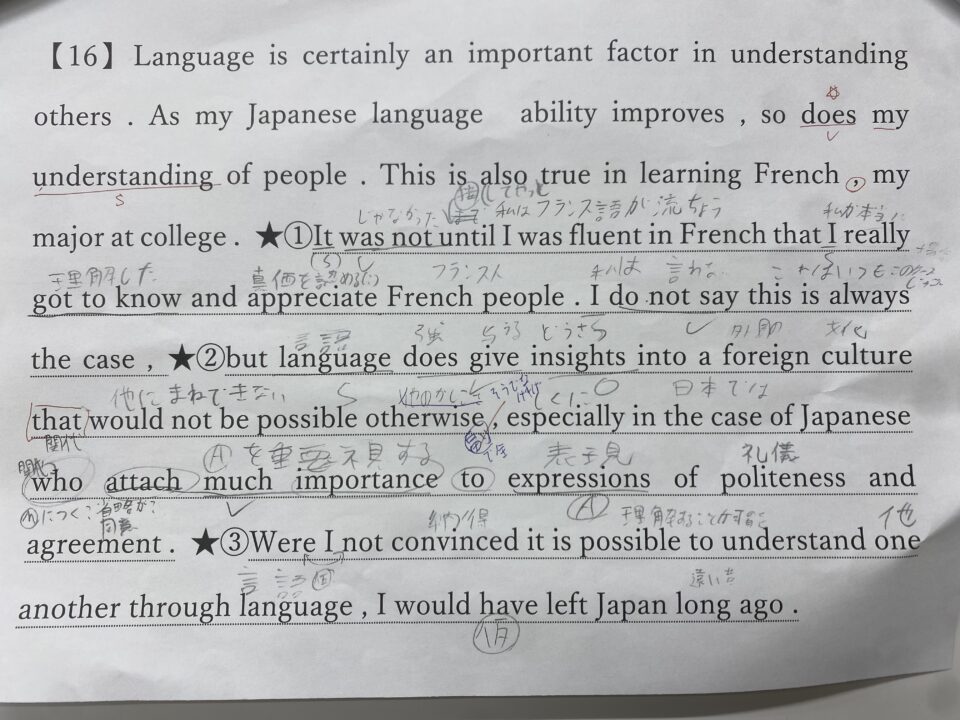

“It was not until I was fluent in French that I really got to know and appreciate French people. I do not say this is always the case,

いわゆる”Not until構文”というやつで、性格が悪い山口は、何の前情報も無しにこの課題を出します。

そしてボコボコになったところで”Not until 構文”を説明するのですが・・・。

彼の和訳は山口が指導すべき内容を超えてしまっているんですね。

高校生諸君はご存知の通り、”Not until 構文”は強調構文の一種です。

『It was not until SV~①that SV…② ⇒SV~①して初めてSV…②である。』

例文)Not until I developed an illness did I realized that health was important.

『病気を患って初めて健康の大切さに気付いた。』

丸暗記していれば何のことはないのですが、中学生の彼はこれを全く知らない状態で、ゼロからこの解答を生み出したのです。

“It was not until I was fluent in French that I really got to know and appreciate French people. I do not say this is always the case,

『私のフランス語がすらすら出るようになるまで、フランス人を本当に理解し、真の姿を見出すことができなかった。私はこれが普通の場合だとは言わない。』

彼の和訳をよく見ると、今山口が説明した定型の”Not until構文”の和訳とは違うんですよね。

ちなみに山口が訳すとこうなります。

『フランス語が流暢になって初めて、私はフランス人というものを、本当の意味で正しく理解できた。』

でもおそらくですが、彼が訳し出した和訳の方が、山口の和訳よりネイティブの感性に近いのだろうなと思います。

こういったものすごい才能に出会うと、改めて中高生のみなさんが持っている途轍もない可能性を再認識しますし、やはりみなさんは山口などよりも、とんでもない力を持っているのだと実感します。

私に一日の長なるものがあるとすれば、それはただただ時間だけ。

みなさんよりも30年以上長く生きてきて、それなりに勉強をしたという事実だけです。

私の使命は、その数十年かけて培ったものを、たったの数年という短期間ですべて伝えること。

ただただそれだけです。

そして当塾の塾生のみなさんは本当に真摯に、愚直なまでに応えてくれています。

それが当塾の合格実績につながっているものと確信できます。

しつこいようですが、もう一度彼が書いた珠玉の和訳文をご覧ください。

『私のフランス語がすらすら出るようになるまで、フランス人を本当に理解し、真の姿を見出すことができなかった。私はこれが普通の場合だとは言わない。』

彼の文字を見て、(あぁ、やっぱり中学生だったんだ。)と思い出すのですが、もう書いている内容については難関大受験を控えた高校3年生のそれと比べても見劣りしない・・・どころか、大人の文章ですね。

【とはいえ、この記述力は愛知県の公立高校入試ではまったく反映されません】

当り前と言えば当たり前の話なのですが、愛知県の公立高校入試はオールマーク。

残念ながら、当然彼の記述力は1点にもなりません。

それどころか、大手学習塾に通いながら、ひたすらマーク対策に専心してきたライバル達には後れを取るでしょう。

実際のところ、彼は今回の中間テスト、若干成績を落としてしまいました。

本人はもちろん悔しそうですし、受験を控えたこの時期では不安も大きくなっているはずです(※彼の名誉のためにお伝えしておきますが、普通に450点は超えています。)

でも私はまったく意に介しておりません。

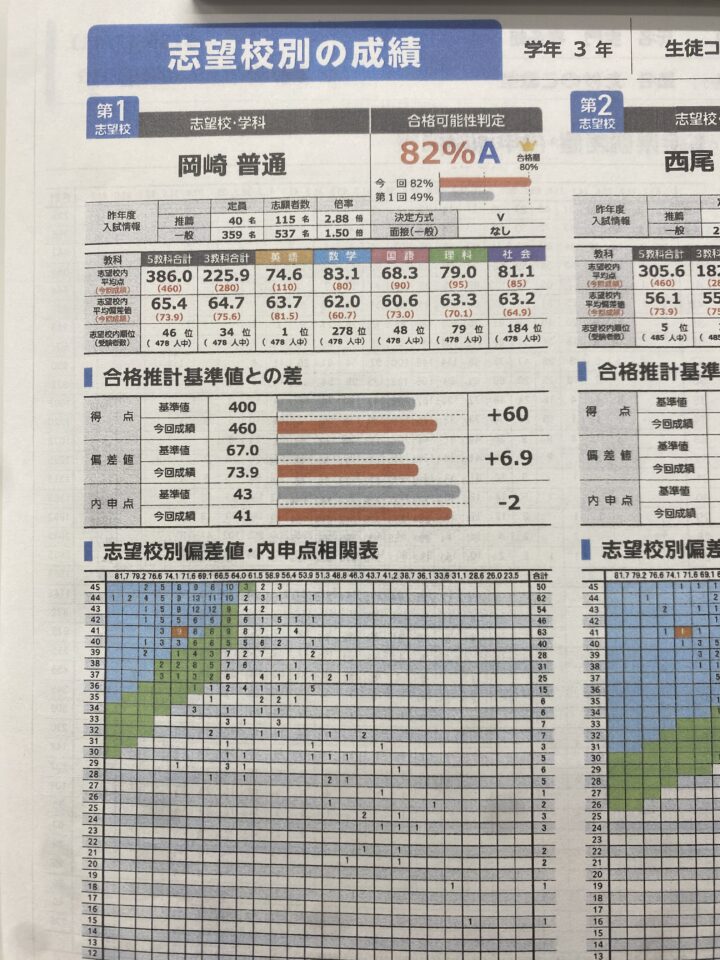

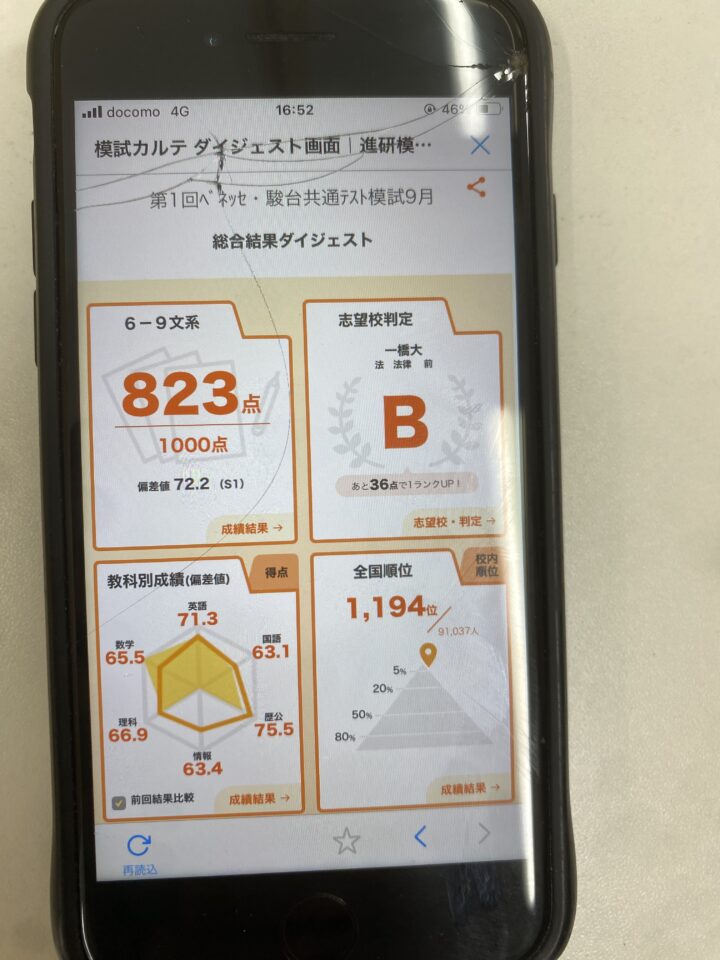

中間テストの結果こそ不本意だったかもしれませんが、全県模試ではこの結果でしたからね。

全県模試がこの結果ならば、学校の中間テストや期末テストの結果は気にすることはありません。

もちろん、公立高校入試も、公立中学校の中間テストや期末テストは大切です。

しかしながら、一番『読む力』『書く力』が伸びる中学生の次期にあって、マーク対策に没頭してしまうと、中学生のみなさんの貴重なこれらの力は伸びなくなってしまいます。

私はこの10年間で、碌に漢字も書けない・・・いや、書こうとすらしなかったのであろう進学校の高校生を何人も見てきました。

もちろん、マーク対策は万全にやってきたのでしょう。

彼らや彼女たちに公立高校入試の得点を聞いてみると、普通に90点100点を超えていたりするのです。

断言しますが、なんぼマークで得点できる力をつけたとしても、中学校の3年間で『読み、書く修練』を怠った高校生は、その先大変な苦労を強いられることになります。

いや、オブラートに包むのはやめます。

難関国公立大学の記述にはまったく対応できません。

読んで書く練習をしていないのですから当たり前です。

彼らは大学受験がどういうものかよく分からないままに、とりあえずマーク対策だけをやってきたのですが、高校に入って突然大学受験の記述の難しさを突きつけられるのです。

いや、もしかしたら突きつけられることもないまま、高校3年生になってしまう受験生もいるでしょう。

その時になってから慌てふためいても間に合うはずがない。

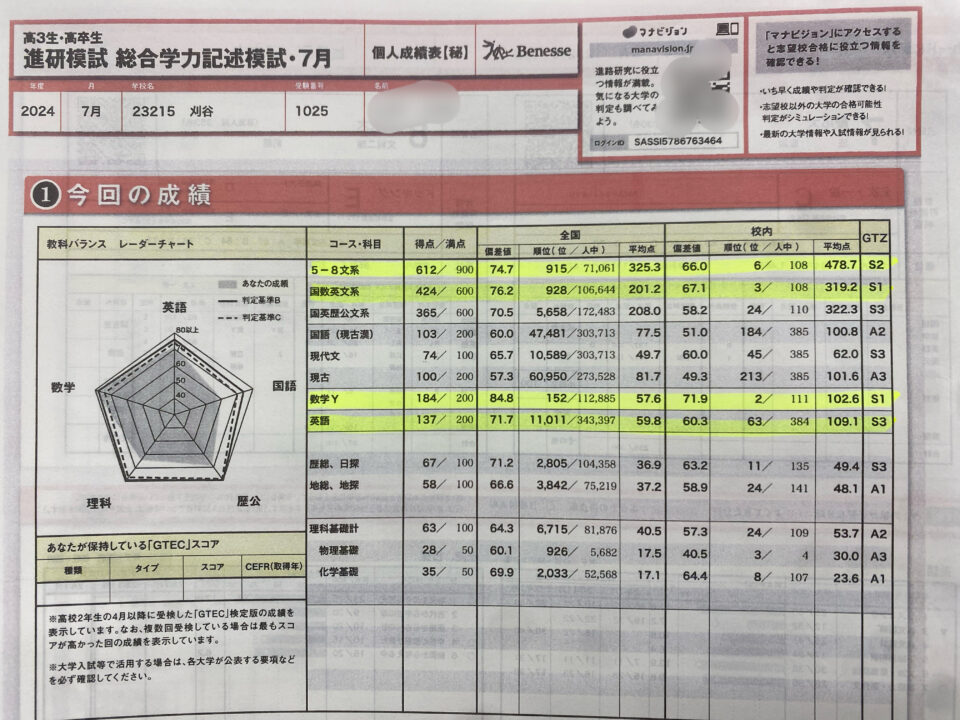

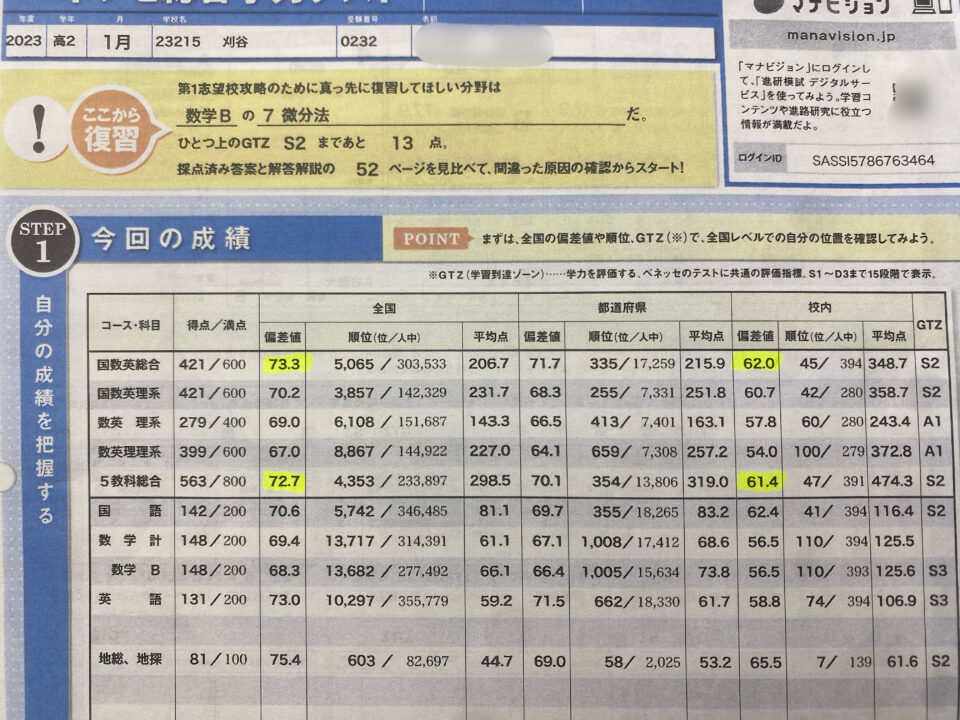

高校3年生の模試で難関大のA判定やB判定を取っている連中は、まさにそのための努力を中学生の頃から積み上げてきた努力の人たちなのです。

本気で難関大を目指している受験生にとって、マーク対策も当然やっています。

記述対策がマーク対策を兼ねることはあっても、その逆はありえません。

一応当塾も、それなりに公立高校入試対策はやりますが、そんなものはやって当たり前。

うちの塾生たちはマーク試験でも後れを取ることはありません。

と、いうわけで、ある中学生の素晴らしい和訳文を紹介したかっただけなのですが、何だかいつも通り脱線してしまいまして申し訳ございませんでした。

なお、脱線ついでに紹介させていただきますが、こちらの彼は刈谷高校の中間テストの結果、確か『360位くらい』でした(違ったらごめんなさい!でもそれくらい高校の中間・期末テストに頓着がありません)。

なお、地理については本当に『399位』、つまり刈谷高校でビリでしたし、偏差値に至っては『21』という驚愕の数字をたたき出していました(※余談ですが、山口が取ったことがある一番低い偏差値は23ですので、それ以下ということになります)。

でもいいんですよ、それで。

少し前のブログでも書かせていただきましたが、中間テストや期末テストがどうでもいいと言っているわけではありません。

中間テストや期末テストが教えてくれた自身の弱点、そこにしっかりと向き合って対策ができるのであれば、結果そのものはどうでもいいと言う意味です。

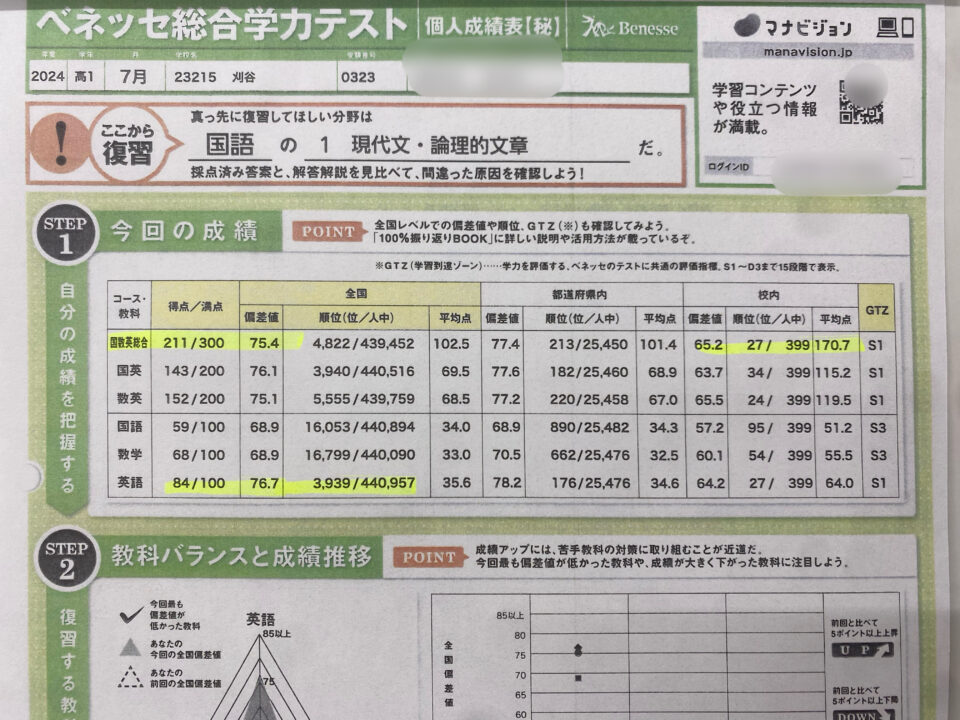

事実彼は、その後の模試で『学年27位(399人中)』という素晴らしい結果を出しているのですから、まったく問題ないです。

何でもサッカー部の同級生からは『ドーピングやってるだろ!(頭にという意味で)』と言われたそうで、なかなかギャグセンも高いな~と思った次第です。

中学校の3年間、ここでの過ごし方がその後の3年間に大きな影響を及ぼすのは言うまでもありません。

仮に誤った3年間を過ごしたとして、それをリカバリーできるのは高校2年生の12月がリミットだと想定しております(※飽くまでも記述ウェイトが高い難関大を目指す場合の話です)。

高校2年生の12月って、残された時間が『たったの1年しかない』ですからね。

その1年で大学入学共通テスト対策を万全にこなして、なおかつ後れを取ってしまった記述力を身に付ける・・・正直なところ、高校2年生の12月でも相当に厳しいと実感しております。